Il Leone in Noi

2009

Edito da La Cittadella Edizioni 2009

A cura di Rita Miglioranza e Mario De Poli

Testi di: Francesca Brandes – Danilo Mainardi – Beppe Gullino

Il Leone in Noi - Le Opere

Il Leone in Noi - Olii e Disegni

Il Leone in Noi - Particolari delle Opere

IL TEMPO DEL LEONE

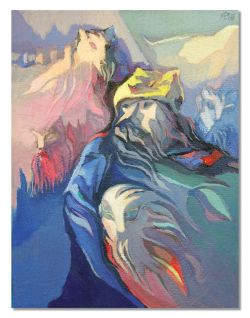

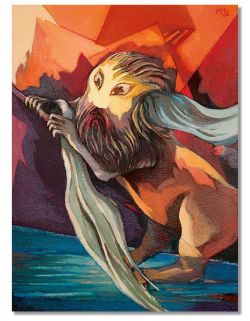

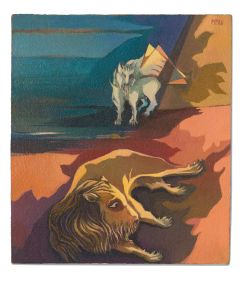

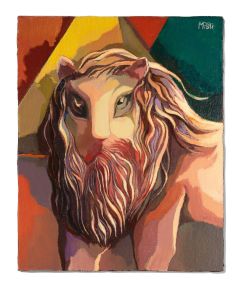

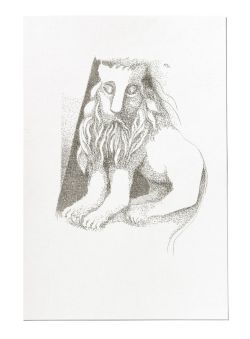

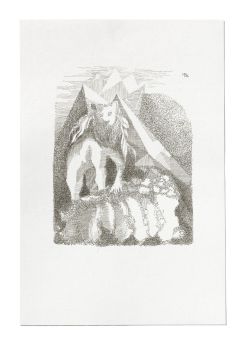

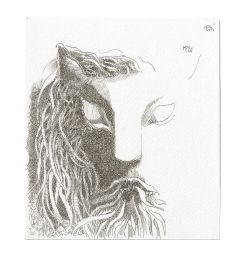

I leoni di Mario De Poli, con quella luce corrusca ed accecante che percorre le tele – luce mediterranea, senza indecisioni – sono a prima vista un enigma. Evocano una soglia che non sembrano poter varcare; appartengono alla terra ed al cielo, senza godere né di solidi statuti naturalistici, né integralmente di un ruolo iconico. Anche i disegni (oltre una cinquantina) dedicati allo stesso tema, sia pur concettualmente aderenti allo spunto e formalmente poderosi, fanno pensare ad un sogno evocato. L’artista concretizza una nozione di modo simbolico che si avvicina alla concezione hegeliana: questi soggetti appaiono, dapprima, come pre-segni, perché non vi è nulla di arbitrario nella correlazione tra significante e significato. Vale a dire che il leone di De Poli, se è simbolo di coraggio nelle premesse, possiede poi anche la qualità di cui deve esprimere il significato (l’animale è protagonista perché sa dominare la tela, perché è fornito di una forte connotazione compositiva, perché è leone “in faccia” potremmo dire). Ma non basta. Ad un’analisi appena più approfondita, balza agli occhi trattarsi di un simbolo analogico – quel leone che assomiglia ad un retaggio della memoria, ad un sentimento, ad una paura – che si propone da subito come particolare, ambiguo, tale è l’ampiezza del campo semantico che De Poli orchestra in questi lavori. Esiste, invece, qualcosa di più remoto, un significato strutturale su cui l’artista opera successivamente con maestria. Quasi una nostalgia in cui riconoscersi tutti, oltre l’enigma delle supposizioni. Credo che la radice di questo ciclo, al di là dell’attribuzione di un modo variegato ed eccitante nella resa pittorica, vada piuttosto ricercata nel valore archetipico che l’artista suggerisce con discrezione, per piccoli spunti. Quasi un a priori collettivo che disorienta (di qui quel sottile senso di spaesamento che odora di mistero e rimanda, piuttosto, all’inconscio), e in cui ravvisare forme dell’istinto. Tale appare il senso di lavori in cui la presenza simbolica è variamente iterata, a suggello di una composizione a nuclei plurimi, ed il rappresentato diviene agente. L’artista insiste su una struttura a moduli specchianti, mentre il paesaggio intorno, spesso rarefatto, suggerisce una dimensione prettamente onirica. Un po’ come essere sbalzati in un altrove spaziale e temporale, per accorgersi lentamente che quell’altrove è in noi. È una storia che viene da lontano, dunque, e ci appartiene; viene dall’astrologia, come dalla medicina simbolica e dalla fisiognomica. Si potrebbe chiamarla una storia di cuore: vicenda che emerge dal fondo, rotonda, piena, con i colori dell’oro e dello zolfo. È lo stesso calore, gradiente termico e cromatico allo stesso tempo, che arde al centro delle tele di De Poli. Queste opere godono di una natura calda e secca, e la tinta ha la massima affinità con la passione dell’esistenza, appunto come un cuore nel petto. Il pensiero d’arte vi appare come un tutt’uno con la volontà; si manifesta come volizione, umore-amore, vitalità, potenza o come immaginazione, e non si riconosce subito come un pensiero perché non consiste solo in un raziocinare riflessivo, astratto. Ecco per quali ragioni il suo modo simbolico appare un enigma, da principio: perché segue altre leggi, archetipiche ed altrettanto fondanti rispetto all’analisi razionale. Penso che un aspetto decisivo di questa costruzione fantastica consista (ma questo vale per l’intera produzione di De Poli) nel credere. Allora, e solo allora, nutrito da una fede viva e non condizionata da dogmi, lo spirito di quest’arte si può manifestare come progetto, desiderio, interesse. Scrive D.H. Lawrence nella sua Fisiologia Simbolica, e mai immagine potrebbe essere più vicina a De Poli: «…al plesso cardiaco, nel centro del petto, abbiamo un grande sole di conoscenza e di essere». Tuttavia, gli effetti di tale pienezza, di tale coscienza e delle sue potenzialità non appaiono, nell’artista, semplicemente autoreferenziali. Anzi, proiettano la meraviglia fuori, nel mondo. Resta un piccolo corpo oscuro, per dirla con Jung, al centro dell’individuo, una zona d’ombra in cui trova spazio la malinconia raffigurata. È qui, a mio parere, che l’artista De Poli elabora la serie dei ritratti di leone: spesso di dimensioni ridotte, possono a prima vista apparire come un witz, mentre rappresentano, invece, una delle chiavi interpretative più importanti dell’intero ciclo. Analizzando, ad esempio il Leone in pianto, che è uno dei lavori più belli su cui esercitarsi, si coglie immediatamente la grande pregnanza antropomorfa dell’animale, raffigurato secondo tradizione, ma con una dolcezza malinconica del tutto inconsueta che contrasta con la forza fiammeggiante – l’oro, il calore, lo zolfo – della pittura di De Poli. In tutti i ritratti di leone si riscontrano sembianze “somiglianti all’umano”, ma è un umano pensoso e fragile, transeunte. Un’attribuzione di vicinanza, non di supremazia. Nel Leone allo specchio, lo spunto dell’altro da sé, del somigliare (ma è bizzarro lo specchio, e decentrato il fuoco) assume una dimensione tragica, così come in altri esempi il racconto (ed il ritratto) si fanno epici, spostando l’attenzione sul concetto di disvelamento. Allora non contano più il leonino o l’umano, perché la storia ed il suo centro oscuro si fondono in accenti di profonda condivisione, di pietas. Amore e volontà, io e l’altro (e l’altro da noi), coincidono così totalmente che la visione dell’artista è – allo stesso tempo – umanistica e naturale, monoteistica dall’intenzione fino agli effetti. In De Poli il cuore è sempre uno, e sempre intero. Un fervore ritmico (ben strutturato nel taglio compositivo) caratterizza il suo stato d’intensità, un solo modo che prevale ingigantito. Per il cuor di leone depoliano, il compito della coscienza consiste nel riconoscere la struttura archetipica, e ad essa ricondurre tutte le azioni, le tensioni e gli oggetti di fede. Il fare dell’artista nel mondo, quella pittura di essenze e di fondamentali, ricorda molto da vicino il procedimento alchemico. È qui che si condensano in modo perfetto la conformità e l’oggettivazione del pensiero di Mario De Poli: il principio sulfureo di combustione, quello che gli alchimisti definiscono magna flamma. Allora, il leone è lingua di fuoco guizzante, vegetazione, brivido del paesaggio agitato da un vento autunnale. Nella postura insolita, il leone-icona trascorre, richiamato alla propria qualità di elemento materico. L’immaginazione del pittore, in cui il momento della conflagrazione coincide con quello della coagulazione cromatica, è anima mundi. Desiderio ed oggetto del desiderio diventano, allora, indistinguibili. L’amore evidente nel cuore del leone potrebbe, in sintesi, essere definito come proiezione coatta, ed il processo prevede uno stato di coscienza particolare, che prescinde dalla pittura (o forse la inscrive in un ciclo vitale più ampio). La coazione – che è anche coazione a dipingere, tela su tela, leone su leone – diviene volontà di un mutamento proprio a partire dalla trasparenza, dalla dolce debolezza che intravvediamo nei ritratti, in quella potenza fatta di fragilità miracolosa, e di paura non sempre manifesta. «…in selve impraticabili – sono versi del Petrarca – proprio mentre penso di essere più solo…» : ecco dove si muove l’io-leone. Parte da qui, ed è anch’essa cuore del ciclo di De Poli, l’analisi fenomenologica, così come la sua ermeneutica. È qui, nella riflessione sugli archetipi e sui ritmi del tempo individuale e collettivo, che l’artista avverte il problema del male, il deterioramento dell’identità: che cuore è, s’interroga, quello che non reagisce al fenomeno, quello che vuole trasformare la diversità in deserto? Forse il leone – al di là di ogni significato della tradizione religiosa che lo ha identificato, nei secoli, come il simbolo di Cristo – può rappresentare una via di salvezza in sé, per provocare la bellezza vitale: con il fuoco, la rabbia estrovertita, i colori spessi. Con un ruggito, come per rianimare i leoncini al terzo giorno dopo la nascita, dice il Fisiologo. Allora il dipingere di De Poli, assume anche una forte pulsione di denuncia (per quanto elegante, discreta come è da sempre nelle corde dell’artista). Esiste nel suo operare – a questo punto dell’analisi è importante ribadirlo – un tempo dell’espressione ed un tempo dell’attribuzione di senso, anche se le due fasi non sono consequenziali in modo meccanicistico. Innanzitutto, l’opera rivela un sostrato, per così dire, fruibile, ciò che lo connota come oggetto fisico. Mai, tuttavia – e questo ciclo non smentisce le aspettative – la fruizione in De Poli può essere ritenuta univoca. È il tempo, anzi il sentimento del tempo intimo e storico, a dettare le coordinate della lettura. Vi sono tele in cui l’icona, il leitmotiv della serie diviene spunto per una riflessione immaginativa ed araldica, con precise caratteristiche trans-temporali. Oppure, in altri casi, il processo costruttivo – con quel leone che entra a far parte strutturalmente dell’elemento architettonico – prende in considerazione un intervallo futuro dalle imprevedibili conseguenze. Ancora più significativa, al riguardo, è la sezione grafica. In una trama sottile e intricata, dove la china elabora velati arabeschi, la simbologia – pura ed essenziale – appare evidente memoria, senso delle origini e delle pietre. L’eco del tempo, matericamente assonante nella grafia quasi incisoria del tratto, si nutre del ricordo e vi somma un profilo personalissimo di elaborazione. L’artista, così facendo, struttura veri e propri camei di mondo nell’atto compositivo, riproducendo nei disegni la complessità dei dipinti, talora fungendo da sintesi. L’assoluta attenzione allo scorrere del tempo ed alla raccolta delle sue tracce anima, peraltro, da sempre l’operare dell’artista che ha dedicato, fra i tanti progetti, un importante ciclo alle città fortificate del Veneto; un altro, preziosissimo, intitolato L’eco del silenzio, che coniuga pittura e citazioni musicali sulla valle dei Mòcheni; per non citare che fuggevolmente il poderoso lavoro Le pietre dimenticate (pitture ad olio, disegni ed incisioni) realizzato in Istria e Dalmazia. Ovunque, il profumo dei secoli e delle sue meravigliose tracce agisce su De Poli in modo tutt’altro che descrittivo. Ovvero, l’analisi (puntigliosa, precisa) esiste, ma supportata da una brezza cosciente, la stessa che – fatta sintesi – struttura il ciclo dei leoni. Lo definirei un tempo di circumnavigazione, quello dell’artista, la necessità di vedere sotto ogni aspetto, di far scorrere gli spazi temporalmente intorno alla propria mano. In altri casi, quelli più introspettivi, le opere hanno bisogno altresì di un tempo di ricomposizione, in cui i lacerti possano trovare una ragione unitaria e, dagli elementi singoli, si ricomponga una visione d’insieme. Tutto questo, però, in particolar modo nel caso di un artista complesso e colto come De Poli, va poi valutato indiscutibilmente alla luce di un tempo del contenuto, che sia insieme enunciato (il racconto di una sequenza di eventi, ad esempio) ed enunciazione (l’atto di chi narra, zolfo e rosso ad incendiare la terra). Per semplificare, si può dire che – per molte opere di questo ciclo – si è di fronte ad un contenuto privilegiato, una sorta di enunciazione enunciata. L’atto stesso del fare, ogni ruggito, vale come messa in scena del contenuto. Ad analizzare lavori abbastanza diversi tra loro, ci si rende conto che il procedimento – d’incredibile sincretismo – ottiene gli stessi risultati. Talora, i piani intersecati contengono diversi nuclei d’interesse (inverati nella presenza del leone, ripetuta come suggello), ma la vicenda corale si approssima ad un’uniformità temporale, oltre che stilistica, come se gli accadimenti si raccontassero contemporaneamente ed insieme motivassero la ragione di quella simultaneità. Oppure, nelle ridotte misure dell’Uomo leone, la metamorfosi – unica protagonista dell’opera – si fa ormai decisa, lampante. La componente leonina è addomesticata (ma la forma, enunciandosi, dice ben altro) e lo sguardo non è né animale né integralmente umano, quasi il segno di una condizione ambivalente. Anche in questo caso, il leone è assieme fine, simbolo di un sé che svapora nelle nebbie del tempo, e mezzo (per noi, a comprendere quel nucleo caldo e nascosto che alberga al centro del petto, quella radice). In definitiva, oltre all’energia che il dipingere di questo artista trasmette, oltre alla capacità di strutturare l’agire pittorico intorno a nuclei di senso, credo esista una ragione fondamentale per cui il lavoro di De Poli è significativo e fondante. Ciò avviene, probabilmente, perché le sue risposte corrispondono alle domande. Vale a dire che ogni risposta estetica – come avviene solo per i Maestri – è sempre una risposta morale: e si dice che l’uomo ha parte della natura del leone poiché, se non è ferito, non si adira facilmente…recita il Fisiologo latino. Più che una constatazione, nel pennello di Mario De Poli è un auspicio.

Francesca Brandes, Venezia Gennaio 2009

IL LEONE NELLA SUA NATURA E IL SUO DOPPIO, QUELLO ABITANTE NELLA NATURA UMANA

Ammirando la bella e suggestiva serie di leoni dipinti da Mario De Poli si ha la singolare sensazione di slittare – ma questo è appunto il fascino della serialità – da leoni che sono e che, pur nell’interpretazione artistica, dichiarano di essere del tutto animali, fino ad arrivare a leoni che invece sono totalmente antropomorfizzati. In qualche caso estremo, veramente, sono più uomini che leoni. E sorge a questo punto il dubbio, ma forse è una certezza, che l’Autore abbia voluto, più o meno inconsciamente, raffigurare se stesso in quell’uomo-leone. Un’immedesimazione che diviene, definitivamente, una sorta di assai peculiare autoritratto. E, a questo punto, devo proprio fare qualche considerazione di tipo zoologico, o meglio ancora zooantropologico, su certe proprietà di questo straordinario felino. La prima è questa: il leone, inteso come specie, ha una qualità singolare, possiede un nome per ogni sesso. Leone il maschio, leonessa la femmina. È sì vero che, contrariamente alle tigri, ai colombi e a tantissimi altri, in questa specie c’è, tra sessi, una grande differenza. Perché la criniera non è cosa da poco, per non parlare del terrificante ruggito. Ma sono sufficienti, per guadagnarsi la rara prerogativa, queste pur cospicue differenze? Sembrerebbe di no, se pensiamo a come sono diversi, tanto per dire, il pavone maschio e la sua femmina. Anzi, questi due uccelli rappresentano l’esempio più eclatante quando si tratta, per dirla con le parole della scienza, di dimorfismo sessuale. Il fatto è che, tra i pochi che possiedono il peculiare privilegio (per esempio il toro e la mucca, il gallo e la gallina, lo stallone e la giumenta), c’è qualcos’altro, qualcosa di più. Ed è cosa che riguarda noi umani. Noi, l’unica specie che dà un nome a ogni oggetto animato o inanimato che incontra o, perfino, che immagina. E si tratta di questo: un’antica, costante, importante frequentazione con l’umanità. Tale da far sviluppare nella nostra mente, per certi specialissimi animali, pensieri fantastici e ruoli simbolici che poi li costringono a interpretare una sorta di seconda vita. Una vita che s’origina sì nella nostra mente ma che poi finisce con l’influenzare pure quella reale, costringendo questi animali a ruoli altrimenti inconsueti. Basta pensare ai poveri leoni costretti a combattere nel Colosseo. Al ruolo del toro nella corrida. Un intreccio tra natura e cultura, un ponte tra la realtà vera, quella della biologia e dell’evoluzione, e quella immaginaria che s’agita nel nostro teatro mentale. Ebbene, il leone non solo appartiene a questa rara categoria, ma tra tutti è il più straordinario. Vive dunque nella nostra mente, e da sempre nella nostra cultura, anche un leone simbolico. Quello, per intenderci, di San Marco, oppure quello che, nelle favole, ci rappresenta il re della foresta o, per meglio dire, il re degli animali. È d’altronde questa seconda versione la più corretta, perché il leone in carne ed ossa abita proprio, e da sempre, nella savana. In Africa e in Asia, anche se ormai, nel continente asiatico, il leone è proprio ridotto al lumicino. Il leone, dunque, vive una doppia vita, e questo significa che, oltre che nella natura, abita nei bestiari medioevali. Oppure nella Bibbia, dove si dice che venga nominato 130 volte come animale frequente (e incombente) in Palestina. Viveva anche lì, infatti, in quei tempi lontani, e pure in Grecia, dove finì sterminato intorno al 200 a.C.. A ogni modo, probabilmente, è proprio in Africa, dove ancora sopravvive, sebbene non proprio benissimo, che fin da subito venne immaginato, dagli indigeni, come il vero re degli animali, ma forse anche degli uomini. Di esserlo lo proclamava infatti a gran voce, il grande predatore, nelle notti buie. Il suo terrifico ruggito diceva: «He inchi ya nani-yangu, yangu, yangu», e cioè «Di chi è questa terra? È mia, mia, mia!». Almeno questo, gli indigeni intimoriti, credevano di capire. E questo – ma qui slittiamo dalla cultura alla natura – istintivamente percepisce anche ogni leone che si trovi ad attraversare un territorio non suo. «State alla larga, leoni stranieri. Questo è il mio territorio, il mio regno. Non avvicinatevi, a meno che non vogliate sfidarmi e combattere». Il ruggito, dunque, e la criniera. Le maggiori diversità leonine del maschio rispetto al sesso femminile, cioè le leonesse, che sono decisamente formidabili, funzionalissime, sociali e cooperative. Già, loro sono così, ma com’è il maschio? A saperli leggere già il ruggito e la criniera direbbero tutto, perché sia l’uno che l’altra si sono evolute in funzione della competizione con gli altri maschi, che poi sarebbe, per il leone, il maggior problema. Perché il leone è, per sua natura, poligamo, o meglio poliginico, il che vuol dire che, se vuol trasmettere i suoi geni alle future generazioni, ogni individuo di sesso maschile deve far fuori la concorrenza degli altri maschi. Solo così può metter su quell’harem cui soprattutto aspira. E ciò vuol dire anche lotte e minacce, così da sconfiggere tutti i competitori, e proprio a questo servono il rimbombante ruggito e la protettiva criniera. D’altronde, se la funzione del maschio fosse la predazione, ben più efficace sarebbe l’agile e insieme forte struttura femminile. Pensate alle monogame tigri, infatti, dove le differenze tra i sessi sono pressoché inesistenti. Nella socialità dei leoni, però, la faccenda è differente, e ogni sesso ha un suo ruolo differente. La femmina preda mentre ciò, per il maschio, è un optional, un fatto veramente secondario, sporadico. Il maschio invece, se gli va bene e cioè se sconfigge tutti gli altri maschi, poi davvero si comporta da Re. Terrifico e indulgente, tollerante coi figli suoi ma anche freddamente infanticida coi figli altrui. Il suo problema, a ogni modo, è soprattutto il potersi riprodurre e, in seconda istanza, lo stare attento a non essere soppiantato. Questo prima o poi fatalmente gli avverrà. Unico altro maschio adulto tollerato nel territorio del Re è talora un fratello, collaborante e amato. Ma si sa, un fratello condivide un gran quantità di geni, e in natura questo conta moltissimo. Così, nelle grandi linee, il regno del leone nella vita vera è questo, e ciò che meraviglia, almeno a botta calda, è che il leone della natura non risulta poi essere tanto diverso da quello immaginato dalla mente umana. Il che, se ben ci pensate, e cioè non più a botta calda, non è poi così strano come sembrerebbe.

Danilo Mainardi, Venezia Febbraio 2009

IL LEONE DI SAN MARCO, SIMBOLO RELIGIOSO E POLITICO

Nell’Apocalisse di san Giovanni i quattro evangelisti sono associati ad altrettanti simboli; quello di Marco è un leone perché il suo Vangelo inizia con san Giovanni Battista, «vox clamantis in deserto», la voce di colui che grida nel deserto per annunciare la prossima venuta di Gesù. Una voce simile al ruggito di un leone, un profeta che ne indossava la pelle: donde l’associazione, documentata a partire dal V secolo. Ebbene, nell’anno 828 due mercanti-marinai, Rustico da Torcello e Buono da Malamocco, riescono a trafugare il corpo di san Marco, che era sepolto ad Alessandria d’Egitto, e lo portano a Venezia; è un’operazione politico-religiosa su cui ora non è il caso di soffermarsi, quel che conta è che Venezia ne fa il suo patrono in luogo del precedente san Teodoro (Tòdaro) e che, per ospitarlo come merita, costruisce una basilica, quella appunto di San Marco. Non c’è un solo doge che non dedichi all’impresa tutto il suo zelo; insieme con le ricchezze sottratte a Costantinopoli in seguito al terribile saccheggio del 1204, sembra che le navi veneziane abbiano trasportato anche un leone alato. Esso forse era giunto nel Bosforo come trofeo di una delle tante guerre condotte dai bizantini contro i persiani, ed era forse reliquia di qualche palazzo assiro-babilonese, pare raffigurasse una chimera. Una volta a Venezia diviene l’emblema della città e della Repubblica di San Marco. Lo troviamo rappresentato in varie forme: la più diffusa lo mostra andante, con le zampe anteriori poggianti sulla terra dove s’innalza una torre con una bandierina, mentre le zampe posteriori sovrastano le onde del mare: tale iconografia simboleggia la natura anfibia della Serenissima, per metà occidentale (lo Stato da terra) e per metà orientale (Stato da mar). Ha un libro aperto, il leone, su cui si leggono le parole famose: «Pax tibi Marce, evangelista meus». In realtà la frase completa così prosegue: «Hic requiescet corpus tuum» (Pace a te, Marco, che sei il mio evangelista; un giorno qui riposerà il tuo corpo e sarà oggetto di venerazione). L’allusione è alla vita di Marco che, reduce da Aquileia, fece naufragio proprio nella laguna veneta. Quanto alla tradizione che vuole il leone col libro aperto in tempo di pace e chiuso quando c’è la guerra, oppure con una spada al posto del libro, in proposito non c’è nulla di sicuro; sappiamo però che il leone con la spada alzata simboleggia principalmente la giustizia, indispensabile requisito per una realtà politica che ha saputo sviluppare una civiltà millenaria. Avete mai visto la statua di un solo doge nelle piazze del nostro Veneto? No davvero: la Repubblica proibiva il culto della personalità; in compenso troviamo effigiato il leone dappertutto, ma quel simbolo carico di suggestione rappresentava uno Stato che, nel XVI secolo, si estendeva dalle Alpi innevate ai mari caldi del Levante, da Bergamo a Cipro (e con Cipro siamo geograficamente in Asia). Uno Stato che univa popoli di etnie, religioni, lingue, culture, tradizioni diverse che trovavano la loro sintesi nel prestigioso simbolo del leone di San Marco.

Beppe Gullino, Venezia Marzo 2009

IL LEONE, MITO E LEGGENDA

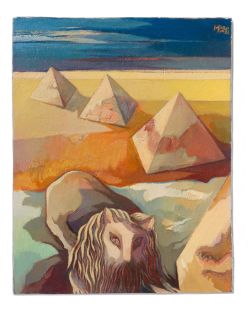

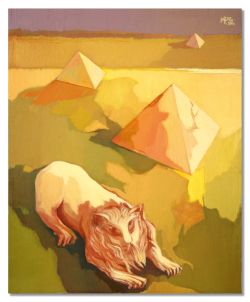

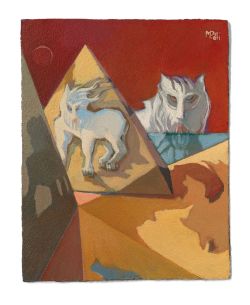

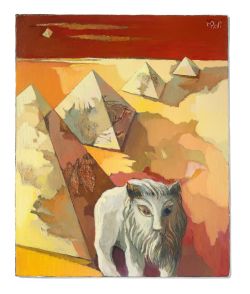

In tutte le civiltà antiche il leone è stato simbolo di forza, fierezza, virilità e supremazia sugli altri animali. Questa iconografia ha rappresentato nell’uomo, anche inconsciamente, il desiderio di emulazione di questo simbolo di forza e virilità, con la differenza che nel leone la caccia e il comando sono finalizzati alla continuazione della specie, nell’uomo per la sopraffazione dei più deboli o degli avversari scomodi. Nel mio racconto pittorico i significati simbolici legati al leone trovano origine nei primi anni ottanta, nel corso del mio lavoro di ricerca grafica sulle città murate del Veneto: in queste ambientazioni medievali , tra pietre e torri, il leone appare dentro e fuori le mura, assieme a santi, principi e soldati, in un racconto fantastico evocato da cantastorie e musicanti. Agli inizi degli anni novanta il mio Leone diviene protagonista, ora all’interno ora all’esterno di triangoli, il leone diviene guardiano di piramidi, Leone narciso allo specchio o possente custode di antiche memorie. Nell’arco pittorico dei cinquant’anni della mia attività artistica, il primo decennio è stato caratterizzato da una ricerca initimistica, silenziosa, per accostarmi successivamente alla mia radice culturale e pittorica attraverso delle analisi del paesaggio, rivisitato e proposto nelle varie pubblicazioni: “L’eco delle mura”, L’Eco del Silenzio”, “Le Pietredimenticate”, “Le pietre e il mare”. Il leone riappare nelle tele dedicate all’Istria e alla Dalmazia: la sua energia vitale appare in grandi voli nei cieli blu, appare nelle pietre d’Istria, nei tramonti e nel mare. Il leone marciano di derivazione babilonese, divenuto simbolo della Serenissima Repubblica di Venezia, rappresenta l’emblema dell’incontro tra le culture di occidente e oriente, le cui civiltà hanno convissuto, pur con le loro diversità, in armonia. Nel volume”Il leone in noi” ho trasfigurato le immagini di leoni umanizzati: leoni aggressivi, in pianto, narcisi, felini, tali da divenire, proprio attraverso questo processo empatico il riflesso del Leone che è in noi, quale metafora della forza vitale, simbolo del percorso di avvicinamento verso altre culture.

Mario De Poli